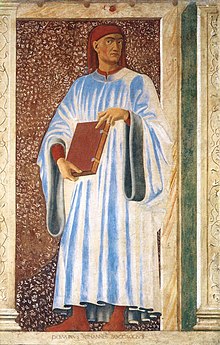

喬凡尼·薄伽丘

喬凡尼·薄伽丘(意大利語:Giovanni Boccaccio,意大利語發音:[dʒoˈvanni bokˈkattʃo];1313年6月16日—1375年12月21日),是意大利文藝復興時期佛羅倫薩共和國的作家、詩人及人文主義者,以故事集《十日談》留名後世[1]。

生平

編輯薄伽丘是佛羅倫薩商人凱利諾和一個法國女人的私生子。出生於佛羅倫斯附近的切塔爾多(Certaldo)[2][3],(一說出生於巴黎)幼年時生母去世,薄伽丘跟隨父親來到佛羅倫薩,不久後父親再婚,他在嚴厲的父親和冷酷的後母看管中度過了童年。

後來薄伽丘被父親送到那不勒斯學習經商,但他並不感興趣。薄伽丘自幼喜歡文學,他開始自學詩學,閱讀了很多經典作家的作品,這段市井生活讓他了解到市民和商人的思想情感,為他日後寫下《十日談》做了鋪墊。在那不勒斯生活期間,薄伽丘得以出入羅伯特國王的宮廷,他和很多人文主義詩人、學者、神學家、法學家廣泛交遊,並且接觸到了貴族騎士的生活。薄伽丘在宮廷里認識了羅伯特的私生女瑪麗亞,對她產生了愛慕之意,薄伽丘在日後文學作品中塑造的一些女性形象,可以看到瑪麗亞的影子。

1340年冬天,薄伽丘父親的商業活動走了下坡路,家庭經濟捉襟見肘。薄伽丘無法再維持原來的悠閒生活,就回到了佛羅倫薩。在尖銳政治鬥爭中,他始終站在共和政府的一邊,並且多次受共和政府委託前往意大利執行外交使命。

1350年,薄伽丘和詩人彼特拉克相識,這兩位卓越的人文主義者建立了深厚的友誼[4]。

薄伽丘才華洋溢,是一位多產作家,寫過傳奇、敘事詩、史詩、短篇故事集等。傳世的作品有《菲洛柯洛》(1336年)、《似真似幻的愛情》(1342年-1343年)、《十日談》(1348年-1353年)、《愛的摧殘》(1340年)、《愛情十三問》(1340年)、《大鴉》( Corbaccio )(1355年)等。

薄伽丘最出色的作品是《十日談》( il Decameron ),敘述1348年黑死病第二次大流行時,十名青年男女在鄉村Fiesole山上的別墅避難,終日遊玩歌唱,每人每天講一則故事,十天講了一百則故事,既有王公貴族,騎士僧侶,也有販夫走卒,市井平民,情節多姿多彩,成為《十日談》的主要內容。在《十日談》中,羅馬教會教士簡直成了惡魔的代名詞,貪財好色,甚至無惡不作。

《愛的摧殘》又名《菲洛斯特拉托》(Filostrato),是用意大利語佛羅倫斯方言寫成的長篇敘事詩,「Filostrato」是指被愛情擊倒的人,內容取材於意大利人圭多(Guido delle Collone)的《特洛伊故事集》(Historia Trojana),描述希臘神話中的特洛伊戰爭。

1374年,曾鼓勵薄伽丘學習希臘文的良師益友彼特拉克病逝,薄伽丘失去了知音,精神上遭受到沉重的打擊。1375年,薄伽丘在貧困交迫中辭世於切塔爾多。曾被他嘲諷的教會並沒有放過他,甚至派人挖掘他的墳墓並砸毀墓碑來洩憤。

參考資料

編輯- ^ Bartlett, Kenneth R. The Civilization of the Italian Renaissance Paperback. Toronto: D.C. Heath and Company. 1992: 43–44. ISBN 0-669-20900-7.

- ^ Giovanni Boccaccio, Mariangela Causa-Steindler, Thomas Mauch. The elegy of Lady Fiammetta. : XI.

- ^ James Patrick. Renaissance and Reformation. : Vol. 1–111.

- ^ 鄭克魯. 外国文学史(上). 高等教育出版社. 1999-05: 91. ISBN 9787040072303.