叉角羚

叉角羚(Antilocapra americana)又名「美國羚羊」,僅有一科一屬一種。分布於北美洲西部的開闊地帶,北起加拿大南部,南到墨西哥北部。叉角羚奔跑速度極快(速度接近獵豹,耐久力遠勝於獵豹),以高速耐力奔跑而聞名,長時間高速奔跑,一次跳躍可達6米。出生4天的羊羔就能比人跑得快。其最高速度可達每小時97公里,而且有著驚人的耐力,被譽為地球上最善於耐力奔跑的動物。善游泳。夏季組成小群活動,冬季則集結成上百隻的大群。為尋找食物和水源,一年中常進行幾次遷移。性機警,視覺敏銳,能看到數千米外的物體。遇險時,臀部的白色毛能立起,這是向同伴告警的一種特殊信號。叉角羚科動物曾經是史前北美食肉類動物北美獵豹、短面熊和恐狼、美洲擬獅、獵豹等動物的主要捕食對象。在美國洛杉磯著名的拉布雷瀝青坑(Rancho La Brea)中發現了大量的叉角羚科動物化石。

| 叉角羚 化石時期:早更新世至現在

| |

|---|---|

| |

| 雄叉角羚 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 哺乳綱 Mammalia |

| 目: | 偶蹄目 Artiodactyla |

| 科: | 叉角羚科 Antilocapridae |

| 屬: | 叉角羚屬 Antilocapra Gray, 1866 |

| 種: | 叉角羚 A. americana

|

| 二名法 | |

| Antilocapra americana Ord, 1815

| |

| 亞種 | |

|

A. a. americana | |

| |

起源和進化 編輯

叉角羚科動物起源於北美洲,是新北界的特有科。可能由北美早期牛科動物進化而來。 最早的叉角羚科化石為Paracosoryx prodromus, 出現於中新世早期(2100萬年前)。 中新世中期的Merydocus屬開始有分叉的角。 第四紀晚期和更新世是叉角羚科的繁盛時期,其成員的多樣性遠甚於現存物種。

分布 編輯

叉角羚分布在從加拿大西Nevada省,經美國西部,一直到墨西哥的地區。白人到達美洲之前其分布遍及北美大陸。

特點 編輯

- 外貌

叉角羚是新北界的標誌物種之一。產於美國中西部地區。成體體長 1.32-1.49米,肩高 0.83-0.94米, 體重 50-75 公斤。背部為土黃色,腹部白色,頸部和臀部有顯眼的白斑,鼻梁黑色,耳下常有黑斑至下頜。

叉角羚是一種形態多變的物種。其染色體的數目不固定,在一定範圍內變化。時常有叉角羚個體長出額外的角、乳頭和肋骨。一般有30%的雌羊終生不長角,還偶爾會長出形狀異常的子宮。

- 角

一般情況下叉角羚雌雄均有角,雌羊的角比雄羊小、不分叉, 而公羊的角比較有特點,端部分叉,類似鹿科成員。叉角羚科的史前成員有結構更為複雜的角。叉角羚的角基為骨質,不會脫落,但由角質和部分被毛混合形成的角鞘則年年脫落。叉角羚長角的速度遠快於牛科動物。

- 眼

按比例來算,叉角羚的眼睛是北美有蹄動物中最大的,直徑達50mm;其生長位置相比其他食草動物更靠外、靠上。這使它擁有更廣的視野,更容易發現靠近的天敵。而且視覺特別發達,能看到相當於人用8倍雙筒望遠鏡看遠處的效果。但近視能力差,10米以外的人如果不動的話,叉角羚將很難察覺人的存在。叉角羚是天生好奇的動物,喜歡靠近一些沒有明顯威脅特徵的新東西。獵人常常利用這一點,靜坐一處揮動白手帕,來引誘隱藏的叉角羚現身。

- 蹄和被毛

與其他反芻的偶蹄動物不同,叉角羚的蹄子沒有上蹄結構,而且側趾全部消失,這可以看出叉角羚是一種高度進化的偶蹄動物。叉角羚春季換毛,毛結構上含有複雜的氣室,有著優良的保溫功能。

- 速度

叉角羚一個引人注意的特點是特別善於奔跑,是持續高速奔跑最快的動物,其奔跑速度僅次於獵豹,而耐久力則遠強於獵豹,同時能長時間保持高速奔跑。出生4天的羊羔就能比人跑得快。其最高速度可達每小時95公里,而且有著驚人的耐力。能以72公里的時速維持奔跑,遠遠超於現存任何北美食肉動物的奔跑速度。其他同等體形的食草動物的奔跑速度只及叉角羚的一半。叉角羚驚人的奔跑能力跟已經滅絕的史前分布在北美洲的同樣善於奔跑的北美獵豹(Miracinonyx trumani)有關。在北美獵豹的捕食壓力下叉角羚進化出了傑出的奔跑能力。

獵豹對高速奔跑的適應是進化出了彈性良好的脊椎骨,而叉角羚敦實的體形對奔跑的適應在於細長的四肢和增大的心臟以及高密度的粒線體。高速奔跑中細長的四肢能躍得更遠,叉角羚一躍可達4.5-6米遠;增大的心臟有利於氧的代謝,減少運動產生的氧債。

但與鹿不同的是,叉角羚跳高能力特別差,不能躍過圍欄,所以長距離的圍欄往往會阻礙叉角羚的遷移。

習性 編輯

叉角羚生活在寬闊的草原和荒漠地帶,地形海拔在900-2400米為多。以灌木葉子為主食,但仍然長有適合吃草的高齒冠牙,偶爾食草。喜群居,夏天以50-100頭左右的群體聚集在一起,冬天可達1000頭。遇到敵害會用豎立臀部白色的長毛和打響鼻的方法向同伴報警。以尿液和蹄印標記領土。雌羊的性成熟期為16-17個月,孕期長達250天。 第一胎一仔,以後只要在食物充裕的條件下一般每胎兩仔。叉角羚的繁殖方式也頗為奇特。雌羊在排卵期會排出4-7個卵子。卵子受精後開始發育,變得細長。細長的受精卵在子宮裡絞在一起相互纏繞和推搡。最後多數卵子會因為細胞膜面積減小而死於營養不良,剩下兩個卵子最終發育成胚胎。這種子宮內受精卵之間的競爭迄今為止仍然是獨一無二的。

天敵 編輯

叉角羚現在的天敵主要是狼、美洲獅和人。 郊狼、猞猁和金雕則對羊羔構成威脅。

事實上,叉角羚通過與北美獵豹共同進化4百萬年在奔跑速度上相互抗衡,以至於達到近100公里的時速。一萬年前更新世末期的大滅絕消滅了北美獵豹後,成年叉角羚基本上已經沒有什麼天敵存在了。因此羊羔成了其他動物攻擊叉角羚的主要對象。在缺乏遮掩的大草原上,羊羔主要的禦敵方法就是依靠身上的保護色靜靜地趴在地上不動來避免被敵害發現。

母羊和羊羔之間的默契配合也是一個有趣的現象。一般母羊會在羊羔躲藏處附近繞圈子,同時會裝出若無其事的樣子來避免被郊狼發現。因為郊狼往往會在可疑的母羊附近耐心觀察。母羊對羊羔藏身處過頻的張望可以被郊狼利用來找到羊羔。母羊平均每4個小時回到羊羔處餵奶一次。然後羊羔更換藏身處。母羊則迅速離開。母羊的記憶力是驚人的。離開前母羊會轉身默記羊羔新的藏身處,這個過程只需3秒。隨後的數小時之內母羊即能準確無誤的再次找到羊羔。

為了避免敵害發現,羊羔適應長時間靜臥的能力仍然是驚人的。在北美西部的3,4月份濕冷的天氣中,靜臥的羊羔只能通過產生大量的體熱來維持體溫。此外,不到最後一刻,靜臥的羊羔在危險逼近時仍然能維持靜止的狀態。曾有人在北美野牛和叉角羚共存的草原上發現有些羊羔的腳被路過的野牛蹄子踩斷成兩截。很顯然野牛蹄子踏下來的時候羊羔還是堅持靜止狀態。

美洲獅偶爾會利用一些丘陵地形來伏擊叉角羚。狼群有時候會憑藉過人的耐力和體力來攻擊叉角羚。但這些都不能對叉角羚構成真正的威脅,除了帶槍的人。

分類 編輯

叉角羚科史前種類很多,根據已經出土的化石的分類如下:

- 叉角羚亞科(Antilocaprinae)

- 反芻齒羚亞科(Merycodontinae)

- Paracosoryx

- Merriamoceros

- Ramoceros

- 反芻齒羚屬 Merycodus

- Cosoryx

反芻齒羚亞科的成員體形較小,大約10-18千克,叉角羚亞科成員則大一點,約20-130千克。

現存的叉角羚有一屬一種,根據體色、體形和體態分為5個亞種。

- 叉角羚亞科(Antilocaprinae)

- 叉角羚屬(Antilocapra)

- 叉角羚(Antilocapra americana)

- A. a. americana

- A. a. mexicana

- A. a. oregona

- A. a. peninsularis

- A. a. sonoriensis

- 叉角羚(Antilocapra americana)

- 叉角羚屬(Antilocapra)

從系統發生上來看,叉角羚科是介於牛科和鹿科之間的物種。然而即便DNA分析仍然難以確定叉角羚科與哪個離得更近一些。

保護狀況 編輯

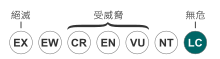

據估計叉角羚的數目在白人到達北美洲時大約有3500萬頭(另說有一億頭),種群規模僅次於北美野牛(Bison bison)。在美國西部墾荒時期數量急劇下降,1924年一度減少至不足3萬頭。通過保護措施,目前已經恢復到200-300萬(包括美國和加拿大)以上。現在是美國西部野外最常見的動物之一,也是美國狩獵業的主要狩獵對象,每年的狩獵配額為4000頭。保護級別:低危。

叉角羚墨西哥亞種(A. a. mexicana) 的狀態則不佳,僅剩1200頭作用,屬於瀕危級別保護動物。其他數量少受保護的亞種有半島亞種(A. a. peninsularis ),和索諾拉亞種(A. a. sonoriensis )

叉角羚CITES保護級別為appendix I, IUCN級別定為A級。

參見 編輯

參考資料 編輯

- ^ offmann, M., Byers, J. & Beckmann, J. Antilocapra americana. The IUCN Red List of Threatened Species 2008. [2009-09-09].

- Terry A. Vaughan: Mammalogy, 1st ed, 1972, ISBN 0721690114.

- Bernhard Grzimek,et al: Grzimek's Animal Life Encyclopedia, vol.15,2nd ed, 2003, ISBN 0787653624.

- Ronald M. Nowak: Walker's mammals of the world, 6th ed, 1999, ISBN 0801857899

- Elisabeth S. Vrba and George B. Schaller (Edited by): Antilopes, deers and relatives--fossil record, behavioral ecology, systematics, and conservation, Yale University Press, 2000, ISBN 0300081421