云 (萧丽虹作品)

《云》系列作品是艺术家萧丽虹自1984年开始创作的陶艺作品,并有多种呈现方式。《云》系列作品是其最为著名的系列作品,也是最具有代表性和自传性的作品。其中《云,no.36》由中华民国台北市台北市立美术馆典藏。

| 云 | |

|---|---|

| |

| 艺术家 | 萧丽虹 |

| 年份 | 1984年 |

| 媒介 | 瓷土 |

| 流派 | 极简主义、唯美主义 |

| 收藏地 | 台北市台北市立美术馆(《云,no.36》) |

创作组成

编辑萧丽虹虽然在大城市成长,但自小就非常喜欢观察自然界的景物,云彩、山川、星辰、海水、彩虹等都给其莫大的观照[1]。因此在题材方面,萧丽虹早期的作品都是以云彩、水气、风雨、彩虹等大自然动态为表现主题[2]。其中她喜欢躺在沙滩上看著天空的变化,特别是关注不断变化的云彩[1]。她将自己投射在云朵尚,幻想自己就是俯瞰人世的云[1]。这些自然事物使她在纷扰的世界获得超脱,得以寄托并回避人生与社会问题[1]。她在这个阶段表现出对自然界的观察力,以追求自然之美与和谐为主题,作品风格则讲究唯美主义的意境[3]。

1982年至1985年之间,萧丽虹三度前往美国进入短期陶艺研习班,以吸收新的知识技巧、了解现代陶艺发展的方向,并进一步将国际新资讯介绍到台湾[4]。1982年夏天,她首次前往美国纽约参加陶艺研究讲习会,与菲利普·考李留斯(Philip Cornelius)、詹姆斯·马金(James Makin)学习开放的拉坯概念,由此导至往后制造薄片以及《云》系列的技巧[4]。1983年后,在全心投入陶艺创作之后,她的作品除了实用器皿之外,追求更丰富内涵与表现方式的观念性造型[1]。其兴趣由瓶罐转入陶板的应用,先是实验可结合实用性与观赏性的盘子,后来舍弃实用性而进入纯粹造型与绘画的阶段[1]。她利用陶土来模拟纸张或银片的效果,也反映在其后一系列的《海浪》及《云》作品[1]。

1984年,萧丽虹再次前往美国,参加缅因州缅因州工艺学校陶艺创作高级研究班、以及纽约帕森设计学院陶塑设计研习班[4]。其中她在缅因州工艺学校学习应用色彩与白土混合做为陶艺材料的技术,该技术使得她能够开创的《云》系列作品[5]。她的《云》有三种不同的做法:一、以制作麦芽糖的的方法,在陶板画面利用将泥浆淋在报纸上堆叠成片,待干燥后成为薄片,表现云朵的蓬松质感与立体层次变化[6]。二、使用刀削面的方法,将塑性较低的黏土以不锈钢线切割成为薄片,产生自然松裂、断纹与断面的黏土切面,从而表现云朵的松软质感[6]。三、将薄片杆到破裂而呈现自然的裂痕[5]。

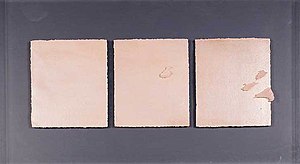

为了增加云彩表面的轻飘与浮动、强调轻柔质感与立体明暗对比,萧丽虹在白净的瓷土薄片干燥后加以素烧,其后再多次喷施清淡的透明釉,入窑高温烧过后再加上一层五彩闪光釉[6]。另外,她还藉著陶板的揉曲及陶板表面喷刷釉彩色块的方式,来表现大自然的景物与朦胧温润的水气[7]。《云》系列作品的呈现有多种方式,例如将云片依照对应安排直接黏接在黑色木板上,倾向于表现其静止状态;又或者黏接在施有清淡釉色、象征天空背景的衬托陶板,然后再将多块贴有云片的木板或陶板组合成一件作品,呈现飘动的幻觉[5]。

系列作品

编辑| 作品图像 | 作品标题 | 创作年份 | 作品材质 | 尺寸:长×宽×高(公分) | 典藏地点 | 典藏单位 | 作品说明 | 参考资料 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 云,no.1 | 1984年 | 瓷土(1,000°C素烧) | 20×20×7 | [8] | |||||

| 云,no.2 | 1984年 | 瓷土(1,000°C素烧) | 20×20×7 | [8] | |||||

| 云,no.6 | 1986年 | 118×58×4 | [9] | ||||||

| 云,no.10 | 1986年 | 106×55×5 | [9] | ||||||

| 云,no.20(滴) | 1986年 | 66×72×5 | [10] | ||||||

| 云,no.32 | 1987年 | 瓷土、釉药、木材盒子、压克力板 | 56×52×6 | [11] | |||||

| 云,no.34 | 1987年 | 瓷土、釉药、木材盒子、压克力板 | 52×52×10 | [11] | |||||

| 云,no.36 | 1987年 | 骨瓷半、无光半透明釉(釉下彩、1,260°C氧化烧、720°C闪光釉烧) | 130×72×12(三半组合) | 台湾台北市 | 台北市立美术馆 | [12] | |||

| 云,no.43 | 1988年 | 瓷土、釉药、木材盒子、压克力板 | 56×52×6 | [13] | |||||

| 云,no.44 | 1988年 | 100×66×8 | [14] | ||||||

| 云,no.47 | 1990年 | 瓷土、釉药、木材盒子、压克力板 | 56×52×7 | [13] | |||||

| 云,no.51 | 1990年 | 27×27×2 | [15] | ||||||

造成影响

编辑萧丽虹早期的作品里反映“极简主义”的美学观点,是其“为艺术而艺术”的纯粹时期[16]。而《云》系列作品是其最为著名的系列作品,也是最具有代表性和自传性的作品[1]。在早期陶板作品中,萧丽虹基于黏土材料不断研究与试验并掌握素材特性,对于陶板材质与表面质感处理、及制作技术与釉色变化要求十分严格,得以完成具有高难度的薄瓷土作品,并因此形成自己这个时期脱俗的作品风格[17]。

参考资料

编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 徐文琴 1994年,第9页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第96页;徐文琴 1994年,第9页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第97页.

- ^ 4.0 4.1 4.2 徐文琴 1994年,第8页.

- ^ 5.0 5.1 5.2 徐文琴 1994年,第10页.

- ^ 6.0 6.1 6.2 萧丽虹 1993年,第96页;徐文琴 1994年,第10页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第96页.

- ^ 8.0 8.1 萧丽虹 1993年,第13页、第106页;徐文琴 1994年,第29页.

- ^ 9.0 9.1 萧丽虹 1993年,第15页、第106页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第17页、第106页.

- ^ 11.0 11.1 萧丽虹 1993年,第18页、第106页;赖瑛瑛 2004年,第128页.

- ^ 徐文琴 1994年,第32页.

- ^ 13.0 13.1 萧丽虹 1993年,第19页、第106页;赖瑛瑛 2004年,第129页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第20页、第106页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第16页、第106页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第92页.

- ^ 萧丽虹 1993年,第92页、第96页至第97页.

参考文献

编辑- (繁体中文) 萧丽虹. 《過程與體驗 : 蕭麗虹作品集》. 台湾新竹: 国立清华大学艺术中心. 1993年6月. ISBN 978-9578593060.

- (繁体中文) 徐文琴. 《蕭麗虹的世界》. 台湾台北: 台北市立美术馆. 1994年9月. ISBN 978-9570044423.

- (繁体中文) 赖瑛瑛. 《台灣現代美術大系︰複合媒體藝術(西方媒材類)》. 台湾台北: 行政院文化建设委员会. 2004年12月1日. ISBN 978-9570185508.