文心雕龙接受史

《文心雕龙》是中国第一部成体系的文学批评作品,对后世有相当大的影响。此书最初不为时人所称,后来作者刘勰将其献给沈约,该书地位有所提升。隋唐时期,影响日益扩大,获得了一定程度上的肯定,并影响了《史通》和《文镜秘府论》。在宋元时期,《文心雕龙》的传播更广,但评价较低。到明清时期,地位回升,在《四库全书》中被列为诗文评类著作之首。至当代,学者更为看重此书,鲁迅视之为可以和《诗学》相比的作品。

| 《文心雕龙》 | |

|---|---|

| |

| 作者 | 刘勰 |

| 编者 | 见版本列表 |

| 语言 | 汉字 |

| 成书年代 | 南齐或南梁 |

| 保存状态 | 篇数:50篇 卷数:10卷 |

| 出版地点 | 中国 |

学者将《文心雕龙》的接受形式大致分为直接接受和间接接受。直接接受包括,接受主体著作、文论等作品中直接的引用、品评《文心雕龙》的原文、或者明确评论《文心雕龙》或刘勰。而间接接受则是指,接受者虽然没有明确说明自己受刘勰或《文心雕龙》影响,但其文学批评方式和《文心雕龙》有相似之处[1]:III。

此外,学者对《文心雕龙》在古代的影响力有不同的见解。杨明照翻查了引用《文心雕龙》的部份古书后指出,引证《文心》的范围很大,“向为学林所重”[2]:623[3]:34-35;张少康主编的《文心雕龙研究史》认为,《文心雕龙》对“古代文学和文论产生了广泛的影响”[4]:1-2。也有学者认为《文心雕龙》在古代的影响力实际上不大。张文勋认为,《文心雕龙》在唐宋依然受到冷落,至元明清才受到重视[5]:1-3;龚鹏程批评部分学者放大了《文心雕龙》的影响,他认为,实际上古人对其根本不太重视,影响不大[3]:34-35;丁友芳批评汪春泓所编的《文心雕龙的传播和影响》,该书刻意抬高了《文心雕龙》的影响,将刘勰提高到了拯救时弊的高度,对事实的解释有悖真相[a]。

成书后 编辑

《文心雕龙》完成之后,其影响并不大;据《梁书》记载,当时作品“不为时人所称”。后来,刘勰将自己的作品献给沈约,并得到了沈约的赏识。沈约作为当时的文坛领袖,再加上《梁书》也有对于其赞扬的记载,可见此作品对于当时有一定的影响力。宋代的叶廷珪《海录碎事》中指,“刘勰撰《文心》,论古今文体,未为时所重,沈约大赏之,于是竞相传焉”。杨明照指,虽然他的忆测没有依据,但是很有可能是事实。张文勋认为,虽然没有依据,但“竞相传焉”的确是合乎情理之事。[5]:41-43

学者对于沈约如何接受《文心雕龙》看法有所不同。有研究者认为,《声律》一篇中迎合了沈约所提出来的“声律”说,因此得到沈约的看重。如纪昀在《四库全书总目提要》中指,“诗文评之作,著于齐梁。观同一八病四声也......刘勰以知遇独深,继为推阐”,认为刘勰因为了解沈约所提出来的“声律”说,继而得到沈约推举。黄侃《文心雕龙札记·声律》也认为,“观《南史》舍人传,言约既取读,大重之,谓深得文理,知隐候所赏,独在这一篇矣”。周振甫认为,沈约宁可为《棋品》作序,也没有为《文心雕龙》作序,可见他对于《文心雕龙》估价不够,只是于重视《声律》篇[6]:9。也有学者认为沈约是欣赏整本《文心雕龙》,如杨明照认为,刘勰负书给沈约之前就已经有《声律》一篇,并非认为感恩知遇才是刻意迎合他的“声律说”,而且在齐代永明年间就已经对于声律说的争论,《文心》作“弥论群言”之作,“特辟一篇论之,乃势理之所必然”。詹锳认为,刘勰并不是完全同意沈约的“四声八病”说,因此投其所好的说法并不成理,单纯以《声律》篇就得到沈约的赞赏是不合现实的[7]:1209。[8]:51-52

在当时,《文心雕龙》对于昭明太子萧统也有所影响。据梁书所记,“昭明太子好文学,深爱接之”,被沈约认为是“深得文理”的《文心雕龙》很有可能是萧统招他作为东宫通事舍人的原因。[8]:68-69在他所作的《昭明文选》中可见《文心》对于《文选》的影响。骆鸿凯认为“《雕龙》论文之言,又若为《文选》印证,笙磬同音。是岂不谋而合,抑尝共讨论,故宗旨如一耶”,认为《文心》和《文选》可能经过共同讨论的过程,引致主旨一致。杨明照又认为,“……选楼所选者,往往与《文心》之‘选文定篇’合:是《文选》一书,或亦受有舍人之影响也。”,认为《文心》所讨论的文章和《文选》所选的文章有相同,可能有所影响。[8]:74-77相反的是,龚鹏程认为两者所选的文章并不相同,而且两本书籍的大结构并不相同,两本书不能互作印证。[3]:393-402

在颜之推所作的《家训》中也可见和《文心雕龙》的关系。王更生指,在《家训》的七卷二十篇中,论述了诏、命、策、檄等二十种文体的起源,虽然所表述的分类和归属起源有所不同,但是行文上有“一脉相承的关系”。他又指,两者所批评的文人虽然有所出入,但是两都的编序、事例、评语相当接近,有些甚至完全相同,可见其影响。[b]:10-12

隋唐时代 编辑

对于在隋唐时代的影响,学者之间有不同的看法。在清代,刘开认为《文心》在唐代并不受重视,“自韩退之堀起于唐,学者宗法其言,而是书几为所掩”,指韩愈的古文运动兴起之后,掩盖了《文心》的名气,因此不受重视。[5]:91-92当代学者中,汪春泓认为在对于当时的文学革新有深远的影响[4]:6;张文勋认为虽然对于《文心》直接评述的句子不多,但是直接使用当中的理论者不少[5]:44;龚鹏程认为从当时评论者不多,和《隋书》、《旧唐书》对于置于总集类而言,认为在唐代的影响不大。[3]:23-25

在隋唐时期,《文心雕龙》的传播较前代而言为广。《隋书》、《旧唐书》都有列出书目,从敦煌所发现的唐写本也可证明已经广为流传。当时对于《文心雕龙》直接评述的并不多,而大多是直接引用文字,又或者是使用他当中的理论,没有对于《文心》进行深入的研究。王更生认为,这是因为《文心》只是当时“异议峰起”的文学批评的其中一部份,加上没有出色的生平事迹,以及是没有突出家庭背景,因此没有专门研究。[5]:43-45

当时的史书记录方面,姚思廉《粱书》,李延寿《南史》都有《刘勰传》,并节录《序志》原文。《梁书》字数较长,共1115字,但扣掉引录《序志》部份后则只有339字,《南史》叙事方面有所减少,只有776字。[b]:12-14另外,在当时的注疏以及是著作都有征引或者是袭用《文心雕龙》,如陆德明《经典释文》、颜师古《汉书注》、李善《文选注》等都有征引,刘知几的《史通》和空海的《文镜秘府论》都有发扬当中的一些理论。[4]:49-50

《文心雕龙》对初唐四杰也有所影响。卢照邻在《南阳公集序》中主张调和南北间的文学,而刘勰《文心雕龙》即主张以“宗经”作为挽救文学的方法,两者思想接近,“北方重浊,独卢黄门往往高飞:南国轻清,惟庾中丞时时不坠……近日刘勰《文心雕龙》,锺嵘《诗评》,异议风起,高谈不息。人惭西氏,空论拾翠之容,质谢南金,徒辩荆蓬之妙中”。骆宾王在《初秋登王司马楼宴赋的得同字》中说:“物色相召,江山助人,请振翰林,用濡笔海云尔。”;王勃在《越州秋日宴山亭序》中说“东山可望,林泉山谢公之文;南国多才,江山助屈平之气。”两者归根都是化用了《物色》篇中:“然则屈平所以能洞监《风》《骚》之情者,抑亦江山之助乎?”的说法。[4]:7-8

当时的史学家也对于《文心雕龙》有所重视,或有所影响。颜师古在他的《匡谬正俗》中认为“刘轨思《文心雕龙》虽略晓其意,而言之未尽。”(杨明照指颜师古将刘勰当为刘轨思是笔误。)[4]:6。魏征的《隋书·文学传序》模仿了刘勰在《时序》篇的写作手法,评述了汉魏以至是隋朝的文学。[5]:43-45唐太宗在《晋书·艺术传序》中,化用了《辨骚》篇中“真虽存焉,伪亦凭焉”的句子[9]:154,在《荐举贤能诏》中指“彦和、广基之侣,绝响于今辰”,将之视为文学的楷模。[1]:39

《史通》的接受 编辑

当中,史学家中最受影响的是刘知几,刘知几是首位大量引用《文心雕龙》的学者,在其《史通》中多次标明姓名和书名引用之,早在明代,文人已经注意到两者的关系。明朝胡应麟指:“《史通》之为书,其文刘勰也,而藻绘弗如。”;清朝的孙梅亦指:“《史通》一书,心摹手追者,《文心雕龙》也。观其纵横辨博,固足并雄;而丽藻遒文,犹或未逮。”;当代学者蒋袓怡指:“在唐代,受《文心雕龙》影响最深的莫过于刘知几的《史通》了”,都认为《史通》受《文心雕龙》影响很深。[9]:444-445刘知几在《史通·自叙》中评价了《文心雕龙》,认为“词人属文,其体非一,譬甘辛殊味,丹素异彩;后来祖述,识昧圆通,家有掎摭,故刘勰《文心》生焉”,认为刘勰《文心》可以“圆通”各家的主张,超越齐梁当时的古今文体之争,可以认识到“其体非一”,重视文章在艺术上的多样性。[c]:42-43

在动机方面,两者都是对于过去的评论作品有所不满意因此而著作。刘勰在《序志》中批评了曹丕、曹植等人的文学作品,认他们都有所不足之处。而刘知几在《史通》中也批评了过去的作品和史学观念。如在《史通·申左》指:“然则儒者之学,苟以专精为主,至于治章句,通训释,斯则可矣,批评过去儒家的作品都有所不足;在《疑古》篇中指过去的史学作品拘于礼法,而没能做到真实记录,对于过去史书体例和史家观念大有批评,动机相近。[d]:102

在结构而言,刘勰篇章的体例和刘知几的大致相约,学界主流将《文心雕龙》分为五部份:文原论、文体论、创作论、批评论和“序志”一篇,而《史通》也可以见得有相近结构方式。汪春泓指《原道》《征圣》等文原论篇章论述了文学的起源,然后《史通》也有《六家》、《二体》等篇章;《史通》中《本记》、《世家》等篇章描述了史书的创作体例,和刘勰论述文体有所对应;《史通》中《题目》以下的内篇其他篇章论述了具体史书的创作方法,和《文心》的创作论和批评论。两者最后都和一般子书创作方式不同,都有自序的部份[9]:453-454。[d]:103

刘勰论述史学主要在于《史传》一章,因此学者主要关心《史传》和《史通》之间思想的关系。有学者认为,刘知几的思想主要来自于《史传》一章,如蒋祖怡认为:“《史通》中论“史”的观点,主要来自于《文心雕龙·史传篇》”,王更生认为“《文心雕龙·史传》,虽然从字数多寡上看,虽仅及《史通》六十分之一,但由内容方面探讨,《史传》篇由史例、史评的阐发,旁推交通,论到著述的目的,和史家著述的观点,无一不和刘知几《史通》息息相关。”。也有学者认为,《文心雕龙》中影响《史通》最大的并非《史传》一篇,如戚良德认为“《文心雕龙》对《史通》最大最明显的影响,并非《史传》篇,而是刘勰对文的基本观念。”[c]:41-43

先就《史传》篇对于《史通》的影响而言,《史传》中提出“依经附圣”的观念,认为史书应该以经典作为准则,规劝、警戒也应该以圣人教导作为根本(“是以立义选言,宜依经以树则;劝诫与夺,必附圣以居宗”),[d]:104。而《史通》中也可见他认为以经典作为准则是重要的,推祟《左传》,而贬抑《公羊》、《谷梁》等书籍,如他在《六家》篇中认为“观《左传》之释经也,言见经文而事详传内,或传无而经有,或经阙而传存。其言简而要,其事详而博,信圣人之羽翮,而述者之冠冕也。”,推祟了《左传》:而刘勰在《史传》篇中说“丘明同时,实得征言,乃原始要终,创为传体。传者转也,转受经旨以授于后,实圣文之羽翮,记籍之冠冕也。”,两者同样推祟《左传》,而言辞也相同,影响可见一斑。[b]:17-18

再就“文”的概念而言,戚良德认为,刘勰《文心》对于刘知几《史通》的影响主要两者,一是刘勰“文之为德也大矣”的理念,二是刘勰晋宋以来“文体解散”的批判。刘勰在《原道》篇中主张“文之为德也大矣”(文章的德业真是大啊!),主张了文章的功用,而《史传》作为之一,在刘勰的眼中也有其功用。而《史通·载文》中则认为“是知文之为用,远则大焉......是则文之将史,其流一焉,固可以方驾南、董,俱称良直者矣。”,先是和刘勰一样认可了文章的作用,接着化用了《史传》中“辞宗丘明,直归南、董”的说法,并转换了刘勰的主张“史”要如实记录的原意,主张文和史都应该要如实记录。再者,在《载文》篇中刘知几以刘勰批评的用词批评了一些文学作品,如司马相如的《子虚赋》、《上林赋》,扬雄的《甘泉赋》《羽猎赋》等作品,并说明“至于史所书,固当以正为主”,认为史书应该以“良正”作为中心,而刘勰则是在《序志》批评当时的“辞人爱奇”,引致“文体解散”,批评当时过份雕琢的风气,虽然在《史通》中可见化用了《文心》的痕迹,但是刘勰所批评的是当时文风的变化,但《史通》则是以指出“文史之异辙”的问题,以说明过度修饰会因致“文非文、史非史”的状态。[c]:44-45

《文镜秘府论》的接受 编辑

《文镜秘府论》是日本僧人空海的著作,内容收集了过去不少中唐以前的文论作品。整书一共分为天、地、东、西、南、北六卷,天卷讨论了声韵的问题,地卷讨论了诗文的作法,东卷论对偶,西卷论诗文声病,南卷综论诗文写作的技巧,北卷讨论了对偶的问题[e]。当中较多的是唐人的诗论作品,但是对于《文心雕龙》则极少引录原文。有学者认为,《文心雕龙》对于《文镜秘府论》有所影响,如黄景𬭎则认为“就全书的内容来说,大体是继承《文心雕龙》站论之馀绪”,王更生、张文勋也认为《文心雕龙》影响了《文镜秘府论》。陈耀南的看法有所不同,他认为“其实二贤(刘勰和空海)早岁志向颇殊,二书的著书动机不同,而宗旨体例遗有歧异,不可不察也。”。[5]:51

在各卷中也可见《文心雕龙》中对于《文镜秘府论》的影响。在《天卷》中开首的序中,空海强调了文章的重要性后,肯定了文源自然的思想,整《序》的遣词,用语、文思等和和《文心雕龙·原道》篇的内容相当相似,几乎是《原道》的翻版,但是空海将之在佛教的角度作解释。在文体论方面,《西卷》的佚名所作的《文笔式》引述了刘勰对于“文”和“笔”的见解,在《地卷》的《六义》篇引用了《文心雕龙·颂赞》篇的见解。在创作论方面,《南卷》中王昌龄所作的《论文意》中讨论了积学和灵感间的关系,当中综合了《神思》和《养气》篇的思想,接着他又强调物色和情感的关系,认为“凡诗,物色兼意下为好,若有物色,无意兴,虽巧亦无用处……”,发挥了《文心》中《物色》篇的思想。《天卷》中的《四声论》大量引用了《文心》中《声律》篇的说法。《地卷》中王昌龄所作的《十七势》中,发扬了《文心雕龙·定势》的论述,讨论了文学中的“势”,并将诗歌分为“十七势”。[9]:167-174

宋代 编辑

对于在宋代的影响,学者之间有不同的看法。在明代,曹学佺认为“文之一字,最为宋人所忌,加以雕龙之说,则目不阅此书矣”,于宋代因为文人都忌讳“文”,认为宋代人并不重视《文心》 。[5]:73-76当代学者中,汪春泓认为《文心》除了影响了当时的古文家外,还影响了当时的诗话,影响较前代为大[4]:34-35。张文勋认为在宋代虽有影响,但是没有对其专门的研究,尚未态认识当中的理论价值[5]:53;龚鹏程指宋代的影响情况也不乐观,评论者不多,而且评价都不高。[3]:27

在宋代,《文心雕龙》的传播进一步增加,当时王应麟的《玉海》、《太平御览》两部类书中共征引了各40条,《类要》一共征引了约10条,此外当时欧阳修的《新唐书·艺文志》、陈振孙的《直斋书录解题》、马端临的《文献通考·经籍考》都有收录和讨论《文心》。等9种图书目录都有《文心雕龙》[f]:78,而且当时还出现了第一本注解《文心雕龙》的注作——辛处信的《文心雕龙注》,但至今己经不存。《玉海》中也夹杂着一些《文心雕龙》的评点,王更生认为这可能是王应麟征引了辛处信的注解。[10]:179-200

虽然《文心雕龙》在宋代的影响较以前为多,但是宋代文人对于《文心雕龙》的评价并不是特别高。晁公武的《郡斋读书志》认为“今勰著书垂世,自谓:尝梦执丹漆器,随仲尼南行。其自负亦不浅矣。观其《论说》篇:‘论语以前,经无“论”字;六韬三论,后人追题乎!’,是殊不知《书》有论道经邦之言也,其疏略,殊过于王杜矣!”,指出其《论说》篇的错误,并委婉批评了他的过份自负。黄庭坚对于《文心雕龙》也有所评价,但是评价不高。他在《与王观复书三首》中,他征引了《文心雕龙·神思》:“南阳刘勰尝论文章之难云:‘意翻空而易奇,文征实而难工’”,在《与王立之四贴》中,黄庭坚又指,“刘勰《文心雕龙》,刘子玄《史通》,此两书曾读否?所论虽不高,然讥弹古人文病不可不知也。”,认为《文心》中的论述并不是非常好,但是也认为要阅读《文心雕龙》。[g][f]

具体在文学批评上,两宋文学家讨论大多集中在《辨骚》的讨论之上。晁补之在《离骚新序下》认为:“刘勰文字卑陋不足言,而亦以原迂怪为病……是勰以《招魂》为原作,误矣!”,对于刘勰的评价较为低,甚至认为“文字卑陋不足言”。张嵲《证辨骚》中指:“刘勰作《辨骚》以谓班固谓屈原为‘露才扬已,忿怼沈江;羿浇二姚,与左氏不合;昆仑县圃,非经义所载;……而勰考不精,遂谓班孟坚谓屈平离骚不合于左氏,则其失也,不待辨而可了矣。”,不赞同刘勰对于楚骚的观点,并指出当中的错误。楼钥在《高端叔墓志铭》中指:“尝谓《离骚》之学几亡矣,……班固、扬雄、王逸、刘勰、颜之推,扬之者或过其实,抑之者多损其真。”,批评刘勰等文论家批评楚骚有所不当。林希逸指屈原“二十五篇逸放之辞,当与李太白论,不当与班固刘勰论。……刘勰缀缉词章而不达比兴,其文可考也。”认为《文心雕龙》只是摄取屈原的词章,而不能领会背后真正的意义。[g]:8

诗话中的接受 编辑

诗话是评论诗人诗作,发表诗歌理论的一种著作,正式出现于宋代[h],而当中也可以见《文心雕龙》的影响。处名陈应行编的《吟窗杂录》中化用或征引了《隐秀》、《丽辞》、《事类》、《练字》中的句子,汪春泓认为这代表《文心雕龙》创作论体系开始得到时人的整体接受,而非单纯的引用和断章取义。[9]:214陈骙《文则》中表述的箴、赞、铭等,叙述源流方面和引述的代表作品都和《文心雕龙》接近。[9]:216

就《隐秀》篇的理论而言,在《岁寒堂诗话》中,张戒引用了刘勰《隐秀》篇中“情在词外曰隐,将溢目前曰秀”中句子,并指出沈约,梅圣俞都有相同的理论,“三人之论,其实一也”,指出梅圣俞的理论是来自于刘勰的《隐秀》篇。欧阳修的《六一诗话》中要求诗歌创作能“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”,宋代葛立方转引梅圣俞指:“作诗须将难写之景于目前,含不尽之意于言外”,两者的理论同样是归于刘勰所指的“隐”和“秀”。[9]:213-215

元代 编辑

因为元朝统治的时间较为短,因此《文心雕龙》在元代的影响并不大[g]:9[f]:81。征引方面,潘昂霄的《金石例》引用了《文心雕龙》七处。[g]:9版本方面,钱惟善在元至正的年间在版刻了《文心雕龙》,是为元至正本,书前有序。张文勋认为,钱惟善的《序》中以道统说以理解《文心雕龙》,认为他几乎可以和韩俞相提并论,忽略了刘勰的佛教思想。[9]:226石海光认为,钱惟善对于《文心雕龙》的认同较有有限和肤浅,只是基于儒家“依经立义”的方式将之和六经作比附,而没有认识到《文心雕龙》的要旨。[i]:106

明代 编辑

在明代,《文心雕龙》的传播和影响都比之前为广,《文心雕龙》真正受到重视是在元明才开始的[i]:109。《文心雕龙》在明代弘治、嘉靖、万历年间出版过五次,至万历年后,天启二年的梅庆生《音注》本、王惟俭《训诂》本,以及杨慎批点本影响也相对较大,可见明代《文心雕龙》的传播已有规模。[1]:47-50

《文心雕龙》也被当时的文人所收藏。明代的藏书主要可以分为官方、私人、藩王、书院、寺庙藏书等,而在当时主要是官方、私人以及是藩王藏书为主。官方藏书方面,《文渊阁目》将之收为日字号的文集,《行人司书目》将之收为古文类,而明代藩王朱睦㮮则之收入《万卷堂书目》中的杂文类。私人藏书方面,陈第的《世善堂书目》、晁瑮的《宝文堂书目》、高儒等的《宝文堂书目》等等都有收录《文心雕龙》,私人收藏者甚多。[1]:42-50

传播方面,《文心雕龙》在当时已有私下或者是商业性的传播。私下方面,当时的文人会互相借阅,抄录《文心雕龙》,如徐惟起指,“偶得升庵校本,初谓极精,辛丑之冬,携入樵片,友人谢伯元借去校,多有悬解,越七年,始复还”,他得到了杨慎的校本后,被谢耳伯借去。商业传播方面,明代的刊刻业在正统年间成形后,刊刻《文心雕龙》的数目也开始增加,其中以弘治至天启的时期特别集中。套印的技术也被引用至刊刻《文心雕龙》之中,如凌云五色套印本中,并得到读者欢迎[1]:42-50。

引用方面,明代引用《文心雕龙》的书籍较前代有所增加。唐之淳在《文断》中大量引用了原文,《总论作文法》中抄录了《定势》、《事类》、《风骨》、《体性》、《情采》;徐元太的《喻林》用了188条,当中少的有两三句,多则七八句,对于《文心雕龙》语录式的抄录[5]:79-81。朱荃宰的《文通》、董斯张的《广博物志》也所引用。在周维德所编的《全明诗话》之中,“文心雕龙”、“文心”、“雕龙”的名称出现了38次,加上其他方式的引用则有94次。[j]:246-269

评论 编辑

评论方面,明代人对于《文心雕龙》则是以正面评价为主。戴君恩在《剩言》中指:“陆士衡《文赋》、刘勰《文心雕龙》才士须是句句研究,字字推勘,下笔乃不致草草。”,赞扬了《文心雕龙》精细之处。王维桢在《槐野先生存笥稿》表达了他对《文心雕龙》的喜爱,“《文心雕龙》二册抄毕,专复是书评校极精探,作者之窟游秇君子不睹斯道,徒以资之所近为词,终蹈襄野之迷,兹读览再四,爱之又爱之也。”[a]

序跋中的评论 编辑

因为当时《文心雕龙》的地位尚未明确,为了商业利益考虑,当时的刻印者为了宣传起见都为《文心》作了序跋[1]:55-57[i]:109。据杨明照《文心雕龙校注拾遗》所统计,序有13篇,跋则有7篇,[i]:109

在冯允中的序文中指《文心》“盖作者之指南,艺林之关键,大可以施庙堂资制作,小亦可以舒情写物,信乎其为书之奇也”,指其可以无论是在国家或者是个人层面上都有用处。[5]:71在方元珍的序中,强调了刘勰的儒家思想,指其“陈明王之礼乐,述大圣之道德”,又指他可以吸取百家的说法,指赞扬他“博学”“深识”,同时又指“论者以六朝齐梁而下,佛学昌炽,为文多工纤巧骈丽,气亦衰靡,概以律勰,岂通论哉!”,说明了佛教和六朝文学背景对于刘勰的影响。[5]:71徐𤊹的序中模彷了《序志》的做法,将之和《典论·论文》,《文赋》等作品比较,指其同时有两者之长;同时也批评他“惜也道祟金声玉振,而谓雕琢性情;志雅树德立言,而诧知术拔萃;《宗经》而无得以六经,《养气》而固迷其正气”,批评他一面讲述“原道”、“宗经”等思想,又同时提倡雕琢情性,两者互相矛盾。[5]:72

在张之象的序中,他结合了方元帧等人序文的中的见解,并评价刘勰“博极群书,妙达玄理,顿悟精谐,天解神授”,指他可以吸收各种书籍中的观点,他又批评当时以绮丽衰靡以批评刘勰的人,指刘勰受当时文风所影响,绮丽的文风是不能避免的。曹学佺的序在凌云五色套印本中可见,当时他已经开始对于《文心》理论有初部的认识。他先说明了接着说明整篇的体系,“《雕龙》上二十五篇,铨次文体;下二十五篇,驱引笔术”,并用“风”贯穿在各篇的理论之处,指刘勰特别强调“风”的作用。[5]:73-76

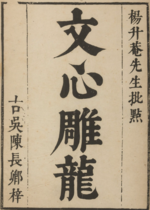

评点 编辑

评点方面,章学诚指:“评点之书,其源亦始锺氏《诗品》,刘氏《文心雕龙》”,《文心雕龙》是中国史上最早得到评点书籍之一[1]:60。当中,杨慎、曹学佺、陈仁锡、叶绍泰、锺惺、谢耳伯都有对于《文心雕龙》进行评点,可以视为早期的《文心雕龙》研究。[1]:57-62杨慎的《文心雕龙》批点不见于其于《杨升庵集》之中,至今最早可见于梅庆生万历三十七年(1609年)的刻本之中[11]:23,批语一共有33条。李平猜测,杨慎的评点应该大约在其居住于高峣(云南滇池西岸)时期所作,即大约在1545年至1552年间[11]:23。在其所作“杨升庵先生与张禺山书”,述明了他评点《文心》的方法,“其用色,或红、或黄、或绿、或青、或白,自为一例”,使用了红、黄、绿、青(即蓝色)、白,五种颜色[11]:23但当中以黄色的评点最多,其次是青、白二色,青色最少。同时,标点的方式也有所不同,“人名用斜角,地名用长圈”。[11]:23-25他的评点受到当时的读者欢迎,顾起元指“升庵先生,酷嗜其文,咀唼菁藻,爰以五色之管,标举胜义,读者快焉”。[1]:62张文勋认为,他的批点主要重视在文采方面,而不在于理论的阐发。汪春泓认为,他的评语标志“明代系统地研究刘勰文学理论的开端”。[j]:270-271

曹学佺的在凌云套印本、梅庆生本中可见,批语一共有48条。他认为杨慎的评点有所不足,“相传有杨用修批点者,然隐义未标,学讹犹故”,希望借批注以补其不足[11]:25-26。除了在文字章法有评点之外,基于探讨于“心”和“风”之上,黄霖指他的评点“最有文学批评史学的眼光”[j]:270-271。锺惺的评点可见于其合刻五家言本金陵锦堂梓行本《文心雕龙》中,一共有74条,当中以欣赏的话语多,不太有具体的理论色彩和深度。[11]:27-28[j]:270-271

清代 编辑

相比于明代,清代学者对于《文心雕龙》开始不只是单流于评点,而开始对于当中的理论作研究 。在收录方面,以官修的《四库全书》影响力最大,在《四库全书总目提要》中,纪昀简单介绍了《文心雕龙》的版本,分卷、篇目等,并认为《隐秀》篇的缺文应该是后人所补。此外,《四库全书》还有收录《文心雕龙辑注》。另外,陆心源的《皕宋楼藏书志》、丁丙的《善本书室藏书志》,瞿镛的《铁琴铜剑赖藏书目录》等,都有著录《文心雕龙》,且有序跋,但是没有太多理论发明。[5]:82-83[f]征引方面,当时的学者如顾炎武、朱彝尊、王士禛、钱大昕等都有引用到《文心》。仇兆鳌在注解杜甫诗的时候,也使用了《文心》,赵翼在《陔馀丛考》中大量引用了《文心》。[5]:83在《清诗话》和《清诗话续编》中,“文心雕龙”、“文心”、“雕龙”的名称出现了14次,加上其他方式的引用则有28次。[j]:246-269

评价 编辑

孙梅在《四六丛话》中对于《文心》有一些评论,如“此《文心》所以探作家之指,其上下其议论也”,肯定了刘勰的文学理论价值和对作家的意义,他又将之和陆机《文赋》、萧统《文选》作比较,以指出刘勰《文心雕龙》“探幽索隐,穷神尽状,五十之内,百代之精英备矣”,“彦和此书,实总括大凡,妙抉其心.....五百年间作者,莫不根柢于此”,指其理论精深,系统全面,对于后世影响很大。章学诚对于《文心雕龙》也有所研究,在《文史通义》中对于《文心》有很高的评价,指“《文心》体大而虑周,《诗品》思深而意远。盖《文心》笼罩群言,而《诗品》深从六义溯流别也”,指《文心雕龙》系统周密,内容丰富,他形容《文心雕龙》为“体大虑周”的说法得到学界所公认。[5]:86-89[4]:110-111

清代有两篇的《文心雕龙赋》,当中对于《文心》有所评论。一篇由沈叔埏所作,见于《剑舟律赋》,当中对于《文心雕龙》有所赞誉,用词,行文风格大多和《文赋》相同,对于《文心》没有深入的见解。另一篇由李执中的所作,当中先是以驳议的方式,先设写有客人嘲笑《文心雕龙》“词纤体缛,气靡骨柔,毋变于齐梁之习”,指他的用词和当时的齐梁文风没有分别,不解他为什么可以“价重儒林”,于是客人和作者有所争辨。作者在当中是认为刘勰使用了骈丽的文风是时代所然,不应该因为责难刘勰,并在当中简单解释了整书的理论内容。[5]:89-91

刘开在《孟涂骈体文》中有《书〈文心雕龙〉书后》一文,当中将《文心》放在清朝的文学背景下作评论,认为刘勰虽然以骈体创作,但是并不流于形式主义,“以骈丽之言,而驰骤之势,含飞动之采,极瓌玮之义,其惟刘彦和乎!”。此外,他也肯定了《文心雕龙》,指《文心雕龙》“至于宏文雅裁,精理密意,美包众有,华耀九光,则刘彦和之《文心雕龙》,殆观止矣!”,认可《文心》道理精细,规模宏大。张松孙的序中对于《文心雕龙》有很高的评价,指它“萃百家艺苑之精,研众体词场之妙”。[5]:91-94

评点 编辑

至清代,《文心雕龙》的评点已经有一定的规模,当中以黄叔琳、纪昀、李安民、清谨轩抄本中的批点较为著名。黄叔林的《文心雕龙辑注》在出版之后,取代了《文心雕龙音注》,成为了当时最流行的本子,当中的评、注、校大多来自他的门客之手[5]:94-96。纪昀的评点对《文心雕龙》的正误作了增补修订,并对于内容作了分析,对于刘勰的理论多有阐发。[5]:96-99 此外还有李安民和清谨评抄本的评点。李安民的评点都是旁批,清谨轩本则是篇评,而且只是选本。他们的评点都较为简略,大致而言,这些评点少有警策之处,加上他们的名声都不广,因此他们的评点都流传不广。[j]:271-272

海外 编辑

日本 编辑

户田浩晓认为,最早引用《文心雕龙》的应该是空海的《文镜秘府论》[12]:25,而有学者认为当中的文论作品受到了《文心雕龙》的影响。在宽平年(889年至897年)间,藤原佐世辑录的《日本国见在书目录》当中杂家部和别集部都有“文心雕龙十卷刘勰撰”的著录,说明在九世纪中叶的时候已经传播至日本[12]:27。在伊势神宫文库所藏的《五行大义》(一般认为是镰仓时代的写本)中,纸背有“《文心雕龙》曰:‘短简为牒’”九字,但是其具体意义不明。[12]:28

当时的学者有可能已经研究过《文心雕龙》。王晓平认为,都良香有可能对于《文心雕龙》有所钻研。在《都氏文集》中的《策文章生𪣻野肖文二条》中,当中有一条名作《辩论文章》,都良香向他的学生菅野肖策提出三个问题,其中之一论述了文思迟速的问题,而当中《文心雕龙·神思》也讨论过这个问题,从语言化用中可见有所影响。在《评定文章生从七位菅野朝臣惟肖对策文第事》中,都良香在下方案曰:“刘勰云:‘旧说以为固文优彪’,然则两班词采,既有先谈。而对文妄引修史之事实,失所问之旨”。而在《文心雕龙·才略》篇中,刘勰已经讨论过班彪、班固两者词采谁好的问题,认为“二班两刘,弈叶继采,旧说以为固文优彪,歆学精向,然《王命》清辩,《新序》该练,璿璧产于昆冈,亦难得而逾本矣”,由是他认为都良香钻研过《文心雕龙》[k]。《古今和歌集》也可能受到《文心雕龙》的影响。户田浩晓和土田杏村认为,《古今集真名序》的“若夫春火萤之啭花中,秋蝉之吟树上,虽无曲折,各发歌谣,物皆有之,皆自然之理也”,是将《诗品》的艺术主义和《文心》中“心生而言立,言立而文明,自然之道”的道德主义两者相混合。太田青丘认为,《古今集真名序》中和歌的本质受到了《原道》、《明诗》篇的影响,和歌起源论受到了《明诗》、《时序》篇的影响,和歌的六义说受到了《比兴》篇的影响,和歌的本质受到了《物色》篇的影响。[12]:27-28

之后,《文心雕龙》的影响有所停滞,研究不多见,至江户时代为止。日本所存的《文心雕龙》版本有两种,一种是版心刻有“尚古堂”字样,活字印刷;第二种是冈白驹于享保十六年(1731年)前出版基于“尚古堂”本之上,对于《文心雕龙》的校注本,可见在当时有一定的传播[12]:29-30。在冈白驹本中书前有序文,在序文中他肯定了刘勰对于当时淫靡文风的批评,同意刘勰反对为文以造情的主张,同时他也同意刘勰重视修辞,主张内容与形式并重的想法[4]:126-127。户田浩晓指,虽他的校注有很多的商榷之处,但他的校注对于阅读此书的学人有所价值。[12]:29-30

江户时代的学者可能对于《文心雕龙》有所关注。净土宗的敬首和上中《典籍概见》中记述他“《史通》、《文心雕龙》、《笔丛》常置左右”,可见他非常重视《文心雕龙》[4]:127。斋藤正谦在他所写的《拙堂文话》中,引述了《宗经》篇中句子。但学者指出前后的内容和明代徐师曾的《文体明辨》相似,也可能是从《文体明辨》引录,而他本人可能没看过《文心雕龙》。[12]:28-29[k]:121-122海保渔村中的《渔村文话》(约1852年刊)中也提到了《文心雕龙》,户田浩晓认为他有可能看过了《文心雕龙》。王晓平从他引录和原文有出入所推断,认为他只是引述了别人的引文。[k]:122-123[4]:127

朝鲜半岛 编辑

在朝鲜,《文心雕龙》的传播最早可以追溯到公元9世纪。在崔致远所写的《有唐新罗国故两朝国师教谥大朗慧和尚白月葆光之塔碑铭并序》中,提到景文王与大朗慧无染和尚的讨论的时候,引用了《文心雕龙·论说》中的一段文字,但和现时流行版本有所出入。在他写的《大唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传》里,引用了《史传》篇中的一段文字。[l]:25-26[m]:239-241

其后很长时间不见有研究和介绍刘勰及其著作的记载。至16世纪李睟光编著的《芝峰类说》卷八《文章部·文体》中有所引用,“刘勰曰‘汉刘歆移太常,此移文之所起也。’”。在十八世纪,尹行恁等人编撰的《青庄馆全书》卷20《雅亭遗稿》中的《六书策》、李德懋所著的《耳目口心书》都有引述到《文心雕龙》。[l]:25-26[m]:243-249

评价方面,在十八世纪前后,朝鲜君王正祖(李算)的《弘斋全书》卷126《日得录·文学》中对于《文心雕龙》有所评论:“六朝人不识文体,浮靡纤丽,轻佻噍杀,无皇矞尔雅底气味,但刘勰《文心雕龙》能载择于群言,咀啜于理趣,有非当时时样”,指刘勰《文心雕龙》的文风没有六朝华丽的气息。姜彝天的《重菴集》第五《杂著·读〈文心雕龙〉》中,对《文心雕龙》和刘勰给予了极高的评价。金正喜在《阮堂全集》卷6《题李石见吟诗处上梁文后》指:“青与赤,谓之文,赤与白,谓之章。文章之始起,而骈体之所本也。昭明勤选,范此规模,彦和著书,传兹科律”,将之视为是文章写作的金科玉律。[l]:25-26[m]:243-249

当代 编辑

传播 编辑

此时候《文心雕龙》的传播相当之广泛,并翻译成不同的语言。据戚良德于2005年的不完全统计,专著有348本,而在中国大陆的校注和白话文翻译著作有73种之多。[13]:571-575而在海外,学者先后也推出他们对于《文心雕龙》的翻译本。在英语有3本全译本,以及是12种节译本,全译本包括有:施友忠的《文心雕龙:中国文学思想与形式研究》(The Literary Mind and the Carving of Dragons,1959年)、黄兆杰的《The Book of Literary Design》(1999年)、杨国斌的《大中华文库·文心雕龙》(Dragon-Carving and the Literary Mind,2003年)[n]:91。日语的全译本包括有三种:兴膳宏(世界古典文学全集第25卷,1968年)、目加田诚(中国古典文学大系第54卷,1974年)、户田浩晓(新释汉文大系,上册1974年出版;下册1977年出版)。韩国也有对于《文心雕龙》的翻译本,包括:崔信浩(1975年)、李民树(1984年)、崔东镐(1994年)。此外尚有其他语言的全译本,包括:王和达(捷克语,1968年)、兰珊德(义大利语,1995年)、陈蜀玉(法语,2011年)[14]、雷林科(西班牙语,2022年)[o] 。[15]

评论 编辑

在当代,学者大多认为《文心雕龙》的地位很高。鲁迅将之和《诗学》作比较,“东则有刘彦和之《文心》,西则有亚里士多德之《诗学》,解析形质,包举洪纤,开源发流,为世楷式”,认可他在世界文论中的价值[16]:414。杨明照认为《文心》是“一部伟大著作”;陆侃如、牟世金认为《文心》在“不仅在中国文学史有重要的地位,而且在世界文艺史上的地位也是重要的”;敏泽认为:“刘勰是我国五六世纪之交,也是整个封建社会中的一个最伟大、最杰出的文学理论家”。在海外,也有不少学者对于《文心》有很高的评价,如日本学者兴膳宏指:“早在公元五世纪末就出现具有如此切实可靠的构想及如此博大精深的理论体系作品这一事实,可以视为中国文明早熟的成长发展现象之一”;弗拉基米尔·阿列克谢耶维奇·克利夫佐夫(俄语:Владимир Алексеевич Кривцов)认为《文心》是“中国旧文学批评史上最伟大、最深刻的文学批评和美学著作”。[5]:230-232

也有学者对《文心》持批判的态度。张国光认为《文心》的独创性不足,认为其论文基础只是建于杨雄的《法言》之上。而且,他的评价方式只流于形式,而未能对于作家背后的思想作评价。[5]:230-232此外,在文革时期,受当时的风气影响,有学者对于《文心雕龙》作批评,如邱俊鹏等认为《文心》“继承了‘独专儒术’的反动思想政治路线”,认为需将“孔孟之道在文艺领域内的流毒进行一番认真的清除”[17]:10。

定位 编辑

当代学者对于《文心雕龙》的认识有不同的看法。古代目录学中,《文心雕龙》曾被放置在不同的位置。《隋志》基于它属“解释评论”之书,因此将《文心雕龙》放置在总集。其后学者也有将其放置在集部“文史类”,如王尧臣等所撰《崇文总目》;又或者是总集“诗文评类”,如纪昀主编的《四库全书总目》,甚至晁公武的《郡斋读书志》认为它是属于别集类。除了集类的说法之外,也有人认为他是属于子书,如唐代的《史通》、唐昭宗时期的《日本国见在书目录》等,明清时期有七种书目将其归作是子类书目,明代曹学佺的《文心雕龙序》也将其视作为子书看待。[18]:86

而在当代,因学者以西方现代文学理论以分析《文心雕龙》,因此学者大多都认为其是一种“文学理论批评著作”,如王元化、杨明照、牟世金、刘永济、李淼等,如李淼主张刘勰建立的是文学理论体系,而“不能把《文心雕龙》说成是文章理论,或其它什么理论”。[18]:86王运熙、李庆甲[18]:86、罗宗强、蒋寅、张国光[4]:456等认为它是“文章作法”的专著,如王运熙认为,“刘勰写作此书,原意是谈作文之原则和方法......如以现代汉语,大致可以译成《文章作法精义》”,蒋寅认为,此书是“中国古代文章理论的代表作”,“它没有形成文学理论的体系,而只有文章学理论的体系”。[18]:86

此外,当代学者尚有其他的看法,如认为《文心雕龙》是“文体论”、“文学理论创作”、“文学批评论”、“美学著作”、“阅读学著作”、“文章学”、“子书”、又或者结合上者,提出“文学理论著作、文章学著作和分体文学史 ”或 “文学理论、文章学、各类文体的发展史和古典美学著作”等等的说法。[p]:103

研究 编辑

当代的《文心雕龙》的研究一般以1917年黄侃在北京大学讲述《文心雕龙》算起。[10]:194在1917年至二战间,学者对于《文心雕龙》的研究正进一步深入。李详、黄侃、范文澜、章太炎、刘师培等学者先后对于《文心雕龙》有所研究,此时候较为重要的书籍有黄侃的《文心雕龙札记》,以及是范文澜的《文心雕龙注》。在战后,学者对于《文心雕龙》的研究有所深化,专题性的研究大量增加,学者对于当中的“原道”论、“神思”论、“风格”论、“风骨”论、创作方法论,思想方式等都有所争论[17]:1-25。在文化大革命期间,在大陆学者对《文心雕龙》的研究有所停滞,而以台湾的研究为中心。[4]:254在文革结束之后,学者重新对于《文心雕龙》作研究,深度和质量都深于过往,并开拓了《文心雕龙》中的“美学”、“风格学”等等的论题。[17]:17-25

参考 编辑

引用 编辑

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 杨倩. 明代《文心雕龙》接受研究. 北京: 中国社会科学出版社. 2016. ISBN 9787516187845.

- ^ 杨明照. 增訂文心雕龍校注. 北京: 中华书局. 2000. ISBN 7101022057.

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 龚鹏程. 文心雕龍講記. 桂林: 广西师范大学出版社. 2021. ISBN 9787559831798.

- ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 张少康; 汪春泓; 陈允锋; 陶礼天. 文心雕龍研究史. 北京: 北京大学出版社. 2001 [2022-07-10]. ISBN 7-301-04982-X. OCLC 48929291. (原始内容存档于2022-03-31).

- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 张文勋. 《文心雕龍》研究史. 昆明: 云南大学出版社. ISBN 7810682083.

- ^ 周振甫. 《文心雕龍》二十二講. 重庆: 重庆大学出版社. 2010. ISBN 9787562457664.

- ^ 詹锳. 文心雕龍義證. 上海: 上海古籍出版社. 2008. ISBN 9787532503261.

- ^ 8.0 8.1 8.2 孙蓉蓉. 劉勰與文心雕龍考論. 北京: 中华书局. 2008. ISBN 9787101062755.

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 汪春泓. 《文心雕龙》的传播和影响. 北京: 学苑出版社. 2002. ISBN 7800600246.

- ^ 10.0 10.1 李建中. 龍學檔案. 武汉: 武汉大学出版社. 2012. ISBN 9787307090569.

- 王更生. 王应麟和辛处信《文心雕龙注》关系之探测. : 179-200.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 李平. 《文心雕龍》研究史論. 合肥: 黄山书社. 2009. ISBN 978-7-5461-0840-7. OCLC 640028826.

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 户田浩晓. 文心雕龍研究. 由曹旭翻译. 上海: 上海古籍出版社. 1992. ISBN 7532512096.

- ^ 戚良德. 文心雕龍學分類索引. 上海: 上海古籍出版社. 2005. ISBN 7532542491.

- ^ 陈蜀玉. 文心雕龍 法譯及其研究. 上海: 上海社会科学院出版社. 2011. ISBN 9787807459019.

- ^ Zhang Shaokang [张少康]. Simona Gallo , 编. Wenxin Duihua [文心對話] (PDF). Milano: Edizioni universitarie di lettere economia diritto. 2017: 43–54 [2022-07-11]. ISBN 978-88-7916-825-0. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-15).

- ^ 刘业超. 文心雕龍通論. 北京: 人民出版社. 2012. ISBN 7010109265.

- ^ 17.0 17.1 17.2 戚良德. 百年「龍學」探究. 上海: 上海古籍出版社. 2019. ISBN 9787532592951.

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 李淼. 性質、結構、理論體系. 杨明照 (编). 文心雕龍學綜覽. 上海: 上海书店. 1995. ISBN 9787806220047.

论文 编辑

- ^ 1.0 1.1 丁友芳. 明清《文心雕龍》研究述評. 长江丛刊. 2018, (04): 6-7.

- ^ 2.0 2.1 2.2 王更生. 隋唐时期的“龙学”. 文心雕龙研究(第一辑). 北京: 北京大学出版社. 1995: 15-32.

- ^ 3.0 3.1 3.2 戚良德; 秦元元. 文之將史,其流一焉——《文心雕龍》何以影響《史通》. 济南大学学报(社会科学版). 2022, (1).

- ^ 4.0 4.1 4.2 杨春旭. 論《文心雕龍》對《史通》的影響. 济源职业技术学院学报. 2013, 12 (2): 102-104.

- ^ 顾易生; 卢盛江; 陈尚君. 《文鏡秘府論》. 中国大百科全书. [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-07-16).

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 谷利平. 基於古代影響史的《文心雕龍》影響評述. 出版广角. 2018, (15): 79-81.

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 叶文举. 《文心雕龍》對古代文學理論和創作影響異議——兼從古代影響史反觀《文心雕龍》的性質. 中华文化论坛. 2014, (02): 5-9.

- ^ 敏泽; 戚良德. 詩話. 中国大百科全书. [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-06-19).

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 石海光. 元明清三代之《文心雕龍》序跋文論略. 内蒙古师范大学学报. 2009, (02): 106-110.

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 中国《文心雕龙》学会. 文心雕龍研究(第十一輯). 北京: 学院出版社. 2015. OCLC 640028826.

- 洪树华. 《文心雕龍》在明清詩話中的題稱和接受. : 246-269.

- 孔祥丽; 李金秋. 明清兩代《文心雕龍》評點綜述. : 270-277.

- ^ 11.0 11.1 11.2 王晓平. 關於《文心雕龍》在日本的傳播與影響. 中国文化研究. 1994, (03): 118-124.

- ^ 12.0 12.1 12.2 朱文民. 《文心雕龍》在韓國的傳播與研究. 鲁东大学学报(哲学社会科学版). 2016, 33 (02): 25-29.

- ^ 13.0 13.1 13.2 金官洙. 《文心雕龍》在韓國的傳播與接受. 社会科学论坛. 2017, (05): 239-249.

- ^ 胡作友; 袁俊霞. 《文心雕龍》英譯的文化價值. 福建江夏学院学报. 2018, 8 (06): 90-95.

- ^ 张志智. 西语译本推动《文心雕龙》海外传播. 中国社会科学报. 2020-05-16: 16 [2022-07-11]. (原始内容存档于2022-07-13).

- ^ 万奇. 《文心雕龍》之書名、框架和性質今辨. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版). 2009, 38 (02): 101-105.

延伸阅读 编辑

- 张露露. 《文心雕龍》的文學接受理論研究 (硕士论文). 山东师范大学. 2013.

- 刘兆辕. 《文心雕龍》在南北朝時期的傳播與影響 (硕士论文). 东北师范大学. 2009.

- 安之乐. 《文心雕龍》在唐代的接受 (硕士论文). 宁夏大学. 2015.

- 张先红. 《史通》對《文心雕龍·史傳》的繼承和發展 (硕士论文). 华中科技大学. 2013.

- 张莉明. 論《文心雕龍》對《史通》的影響 (硕士论文). 山东大学. 2012.

- 赵文妮. 姚永樸對《文心雕龍》的接受 (硕士论文). 安庆师范学院. 2015.